| フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |

| 投稿者 | スレッド |

|---|---|

| webadm | 投稿日時: 2011-10-10 10:09 |

Webmaster   登録日: 2004-11-7 居住地: 投稿: 3089 |

RLC直列回路の過渡現象解析 これまで登場したRL直列回路、RC直列回路はいずれも一階の微分方程式であったが、既にn階の微分方程式の解について学んだので2階の微分方程式が現れるRLC直列回路の過渡現象解析に挑むとしよう。

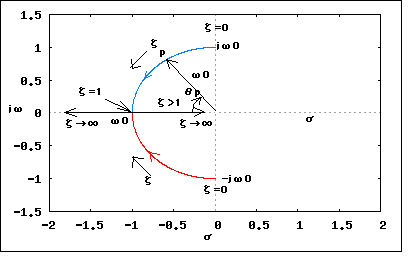

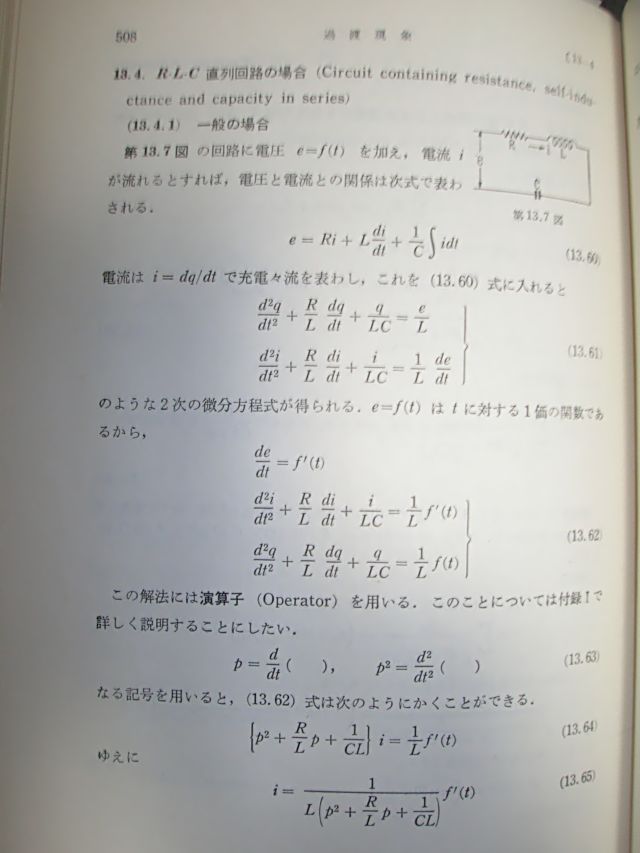

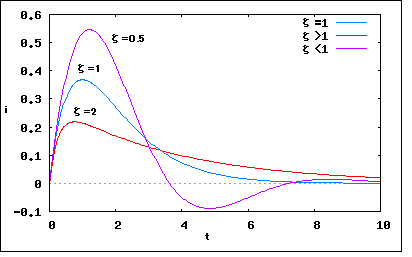

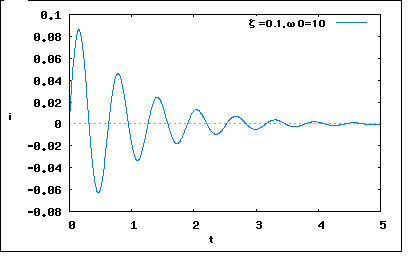

手元のドイツの電気理論の教科書では一番最後の章で電磁気の過渡現象解析をひとまとめに扱っている。この時にラプラス変換(ラプラス積分とドイツ語では書いてある)も別途解説されている。それよりずっと以前の最初の方で微積分は電磁気関連の計算でいやという程登場するがRC直列回路やRL直列回路のような簡単な過渡現象解析を扱っているものの微分方程式の解法についての解説は一切なく、さらりと目的の解を求めておしまいという感じ。1階と高階の微分方程式の2つの例が出てくるが、高階の方は先に述べた特性方程式を使って直接一般解を求めている。まあ電気回路の解析が目的で微分方程式の解法を学ぶの目的ではないからそれでいいのかもしれない。 そういえば今年の数学オリンピックではドイツの女子高生がただ一人満点をとったとか。さすが数々の大数学者が生まれた国だけある。 話しを元にもどそう。 上のRLC直列回路に関してキルヒホッフの電圧則で微分方程式をたてると ということになる。 式の中に積分項があるので、両辺をtに関して微分すると ということになる。 ところで、ここからどうすればよいですか(´Д`;) 電気学会「電気工学ハンドブック」にもRLC直列回路の過渡解析が載っているけど、いきなり右辺が0になって同次形にして過渡解(補解)を求めるというやり方しか示していない。非同次の場合は定常解と過渡解の線型結合になるのだが。そのやり方までは紙面の都合上示していない。きっと面倒なのだな。 ここに来て過渡解析と微分方程式論の用語がこんがらがってきた ので整理しよう。 著者が書いているように微分方程式の一般解は物理的な観点から見ると、定常状態の解である定常解と時間とともに消失する過渡状態の解である過渡解の和で表される。 数学的には、定常解と呼ばれているものは特殊解あるいは特解(particular solutionもしくはparticular integral)、過渡解と呼ばれているものは補解(complementary solutionもしくはcomplementary function)と呼ぶらしい。 特殊解を間違って解釈していたことが発覚(´Д`;) 著者が書いているような過渡解析の手順はValkenburgも同様のことを書いている。違うのは用語と定常解を先に求めるか補解を先に求めるかの順序の違いのみ。 定常解については今までの直流回路や交流回路での定常状態での回路解析でやったことと同じ。あとは同次微分方程式の解である補解を求めてそれを足せばよいということになる。 なんだ簡単じゃないか(´∀` ) 手元に電気回路の本でR.E.SCOTT「LINEAR CIRCUITS」という本があり、これは2分冊で「PART 1/TIME DOMAIN ANALYSIS」と「PART 2/FREQUENCY DOMAIN ANALYSIS」から成る。前者は初歩の直流回路や抵抗回路解析からはじまって、時間領域だけで過渡現象解析を行うという分厚い本である。Heavisideの話しは登場するが、演算子法やおろかLaplace変換もこの本には登場しない。それはどちらかというと複素周波数領域での解析手法であるから、別編の周波数領域解析で登場する。そこまで徹底的に時間領域だけにこだわった内容だけを豊富に紹介しているが、最後まで読むのは大変である。おそらく手元にある本のなかで一番ページ数が多いし内容も豊富だ。 その本で最初に微分方程式の解法が登場する後半の章の前書きが異常に長い。著者のこだわりがぷんぷん伝わってくる。それによると、やはり電気回路では定係数線型微分方程式でことたりるのと、それはおそらく数ある微分方程式の中で一番単純であるということ。非同次微分方程式の解は定常解と同次方程式の解(過渡解)の和であるということ。 うすうすわかってきた。 前にすでに定係数常微分方程式の一般解について知っているので、それを使って先のRLC直列回路の微分方程式を解いてみよう。 まず二階の微分方程式であるから、解は以下の形で表されることがわかっている。 これを微分して一次と二次の導関数を求めると ということになる。これらを先の微分方程式の同次形に代入すると ということになる。 ここでA1=A2=0であるような自明な場合を除くとp1,p2はいずれも以下の特性方程式の根であることがわかる。 これをpに関して解くと ということになる。 特性方程式が2次方程式なので根は2つあり、それぞれp1,p2ということになる。 pの式をよく見ると興味深い事実が明らかになる。ω0^2>0であることからべき根の絶対値がαの絶対値を超えることは決してないが、α<ω0のケースではべき根が純虚数となる点である。すなわちpが複素数となりω0を角周波数とする自由振動を伴うということである。α≧ω0の場合はpは負の実数となり振動は伴わない。α=ω0の場合はpは重根を持つことになる。これらのケースについては後で議論しよう。 さて残るは係数A1,A2を求める必要がある。初期条件で求めればいいのだが、不定元がA1,A2と2つあるので普通に考えれば初期条件も2つ必要になる。 どうすんだこれ(´Д`;) 高桑昇一郎「微分方程式と変分法」によると前に学んだ微分方程式の解法の中で、定数変化法を使って二階の微分方程式を解いている。 定数変化法では一般解のA1,A2をそれぞれ独立した関数A1(t),A2(t)に置き換え で表されると仮定し微分すると ということになる。これを元の微分方程式の左辺に代入すると ということになる。 いいところまで来たけどこっからどうすんだ(´Д`;) 元々A1,A2が定数の場合も解であるから、その場合 が成り立つことになる。とすると前の式は と簡単になってしまう。 従って同次形および非同次形それぞれの解は以下の連立微分方程式を満たすことになる これを線型代数の行列表現に書き直すと Lは実数、p1,p2は非0の負の実数か複素数であるため行列Φは正則(可逆)であるので、Φの逆行列を両辺に乗じると ということになる。 従って両辺をtで積分すればA1,A2は ということになる。 従って非同次微分方程式の解は ということになる。 WはΦの行列式でロンスキアン(Wronskian)もしくはロンスキー行列式と呼ばれ、微分すると という面白い性質をもっていることが手を動かして計算してみて初めてわかる。 これは一階の微分方程式なので解は ということになる。 これを先の非同次微分方程式の一般解に代入すると ということになる。 なんか未知数が増えたような(´Д`;) 最初の積分記号がある2つの項はt→∞にしてもdv/dtが0でない限り0にはならないため定常解である。残りの積分定数が係数になったものはp1,p2の実数部が負であるためt→∞で0となる過渡解ということになる。これで一般解は定常解と過渡解の和であることがわかる。 とりあえず、同次方程式の解ではv(t)がt=0を除いて一定の場合、t=0を除いてはdv/dt=0であるから解は と最初に求めたものと一致する。直流電源の場合にはキャパシタが回路に直列に入っているので定常解は0であることは明らか。 (2011/10/29)賢明な読者であれば、この結果がt=0における特異点の事象と因果関係があることに気づくだろう。そもそも加える電圧に変化が無ければ電流にも変化が生じないからである。19世紀の数学ではまだt=0の事象を扱う手段が無かったのでとりあえず対象から除外するしかなかったのである。しかし依然としてt=0の事象そのものは消し去ることはできずその後に影響を及ぼしているのである。Heavisideの階段関数、Diracのδ関数などは当時の数学ではおよそ関数に含まれないものであった。様々な先人の努力の積み重ねを経て、最終的にL.Schwartzが系統的に関数の概念を拡張し超関数(distribution)の理論としてまとめるまで数学的な根拠が無くその応用には疑問を差し挟む余地があった。一端数学的な根拠が与えられると物理学や工学の分野でその応用が大手を振ってできるようになったわけである。信号処理とかでは必ず最初に登場するのでその恩恵は計り知れない。ただし電気回路理論ではまだそれを使わずとも古典解析の範疇でなんとかごまかせる。 さて過渡解を具体的に求める前に、p1,p2の3つのケースについて研究する必要がある。 特性方程式の解をαとω0で表したが、重根を持つ場合のRの条件式を臨界抵抗(critical resistance)Rcrと定義しよう。 この臨界抵抗Rcrと回路のRの比を減衰比(damping ratio)ζと定義する。 他にはRによらずCとLによって決まる自由振動角周波数ω0がある これらを用いて最初の微分方程式を表すと ということになる。従って特性方程式も と表されその根は ということになる。従って同次微分方程式の一般解も ということになる。これでだいぶ見通しが良い式になった。 問題の3つのケースは ・ケース1:ζ>1、特性方程式の根は実数 ・ケース2:ζ=1、特性方程式の根は実数で重根 ・ケース3:ζ<1、特性方程式の根は複素数かつ共役 に分類できる。 ζは0から∞まで取り得るので、ζ=0の場合を考えると特性方程式の根は と純虚数となる。 ζ<1の場合は特性方程式の根が複素数となるので、以下の様に既に知っているところの複素周波数と同じものになる また共役でもあるので という関係が成り立つ。 従ってζ<1の場合の根の軌跡は複素平面上の左半面に半円を描くことになる。  また-σに対する偏角は とζのみで決まる。 今度はζ=1の場合を考えると、虚数部が0となり、負の実軸上の以下の一点に重根を持つことになる。 更にζ>1の場合には、2つの根は負の実軸上で再び独立しそれぞれζが大きくなるにつれ互い逆向きに軌跡を描くことになる ζ^2が1に比べ十分大きい場合、根は-2ζω0と0にそれぞれ近づくことになる。 そこで3つのケースで明らかに異なる過渡解について詳しく調べることにする。 手元にあるどの本もここから先が大事なのにまるで息切れしたかのように、あるいはページ数に限りがあることに気づいて書き急いだかのように見通しがわるくまとまりがない説明になっている。 ここまでで大事なのは、線型微分方程式の一般解は定常解と過渡解の重ね合わせとして考えることができるという点。とりあえず同次微分方程式を解いて過渡解を求めれば過渡現象解析の半分は終わったことになる。残りは定常解をそれに加えるだけだ。定常解に関しては今まで交流回路理論でやったやり方でいけるはず(かどうかは本当は別途証明する必要がある)。 そんな理由から、最初から過渡解だけを中心に説明している本が最近のものは多い。定常解を含めた解を求める例があったとしても初期値問題として解いているだけである。上で出てきた定数変化法での解法を示している電気回路本はほとんどない...と思ったらあった(´∀` ) 下巻しかもっていないけど室住熊三「第1級無線技術士用 電気回路〔下巻〕」の第13章には"13.4 R.L.C直列回路の場合"と題してかなり多くのページ数を割いてHeavisideの抵抗オペレータ(演算子)を使って微分方程式を解いている点が現代的ではないものの、その結果が定数変化法で求めたものと同じ結果を導く過程が詳細に記述されている。  導出の過程が丁寧に省略されずに書かれているので2ページ程飛ばして、1/T1=-p1, 1/T2=-p2と読み替えれば定数変化法で求めた式と同値であることがわかる。  それ以降の章でも同様の部分積分項を持つ式が登場する。演算子法の時代ではこれが当たり前だったのか。定常解の奇妙な積分式が気になるが。とりあえずは過渡解について調べてみよう。 (2011/10/29) さていろいろと微分方程式に関する下調べをしていたらあっという間に時間が経ってしまった。それはそれで収穫がいろいろあった。戦前戦後の頃の微分方程式論や最近出版された国内の本を読み比べてみると新たな視点が見えてくる。特に線型代数の視点から見ると線型微分方程式と難解だと思われがちなベクトル解析は同じものであることが見えてくる。これに関してはベクトル解析がいきなり登場する電磁気学理論を学ぶ時に思い出すことにしよう。電気回路では古典的な線型定係数微分方程式の範疇でことたりるからだ。 RLC直列回路の過渡現象解析の3つのケースを最も簡潔に少ないページ数でまとめているのはやはりドイツの電気理論の教科書である。ここまでの議論に1ページしか必要としていない。また一般解の式も初期条件から得られた式が使われていて複雑な積分項は最初から無い。それにはここでのやり方(特異点t=0を除いた歯に衣が挟まったような議論)と比べて簡潔かつ巧妙である。それもまた後に演習問題を解く時に紹介する機会があると思う。ここではその後半の3つのケースについて解析することにする。 ・ケース1:ζ>1、特性方程式の根は実数 一般解から初期条件を与えて特解を得る段階でいきなり躓いた(´Д`;) 二階の同次微分方程式の初期値問題を解くためには2つの未定係数C1,C2を解く必要がある。それには少なくともC1,C2を含む2つの独立した方程式が必要である。 初期条件としてt=+0でi(+0)=0とすると ということになる。これだけではC1,C2が解けないので Lの両端の電圧降下をuとすると であるからして、初期条件としてt=+0でu(+0)=v(0)=E0を与えると 従ってC1,C2に関して解くと ということになる。 これらを元の同次方程式の一般解の式に代入すると ということになる。遂に姿を現したな宿敵双曲線関数(;´Д`) これがどんな曲線を描くかは最後の楽しみにとっておいて、残りのケースを調べよう。 ・ケース2:ζ=1、特性方程式の根は実数で重根 n階定数係数微分方程式の一般解で特性方程式の根が重根を持つ場合には解として ということになる。これに基づいてケース1と同様に初期条件を与えてC1,C2を解くと ということになりC2だけを求めればよく ということになる。 従って解は ということになる。 これとは別にケース1の式でζ→1として極限値を求めても同じ結果が得られる であるからして ということになる。 なんだ簡単じゃないか(´∀` ) 次へ急ごう ・ケース3:ζ<1、特性方程式の根は複素数かつ共役 ケース1の式をζ<1の場合に以下の様に書き換えることができる ここで であるからして ということになる。 正弦関数が現れた。どんな波形になるかは自ずと想像がつく。 それではいよいよこれらの3つのケースの波形をE0=1,L=1,ω0=1でプロットしてみよう。  ということになる。 ζ=1のケースは振動がなく最も早く定常状態に収束する。 ζ>1のケースでは定常状態に収束するまで時間がかかる ζ<1のケースは振動が伴う。 最後のケースはω0を大きくζを小さくすれば以下の様に振動がはっきり確認できる。  これは地震波形と良く似ている。 ζ=1のケースを臨界減衰(critical damping) ζ>1のケースを過減衰(overdamping) ζ<1のケースを振動的減衰(oscillatory damping) などと自動制御理論のどっかで教わった記憶がある。 RC直列回路やRL直列回路の挙動は一階の微分方程式で表されたが、それは単エネルギー回路であるとも言う。 RLC直列回路では二階の微分方程式が必要になる。これはLとCとがそれぞれエネルギーを蓄えて放出を繰り返すことにより固有周波数をもった振動が伴う可能性がある、こうした回路は復エネルギー回路と呼ばれる。 さてこれで意図通り基礎理論は終わったので演習に入ろう。 |

| フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |

| 題名 | 投稿者 | 日時 |

|---|---|---|

| |

webadm | 2011-9-22 13:23 |

| |

webadm | 2011-9-24 22:12 |

| |

webadm | 2011-10-10 3:34 |

| » |

webadm | 2011-10-10 10:09 |

| 投稿するにはまず登録を | |