| フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |

| 投稿者 | スレッド |

|---|---|

| webadm | 投稿日時: 2009-3-20 22:16 |

Webmaster   登録日: 2004-11-7 居住地: 投稿: 3113 |

戦時中の古書「電気回路」 戦後になって発行された電気回路理論の本はあまた沢山あるが、それらは公式や演習問題の出典がまったく明らかにされておらず、それらの本の著者が参考にしたと思われるそれ以前に書かれた電気回路理論の本を探していた。

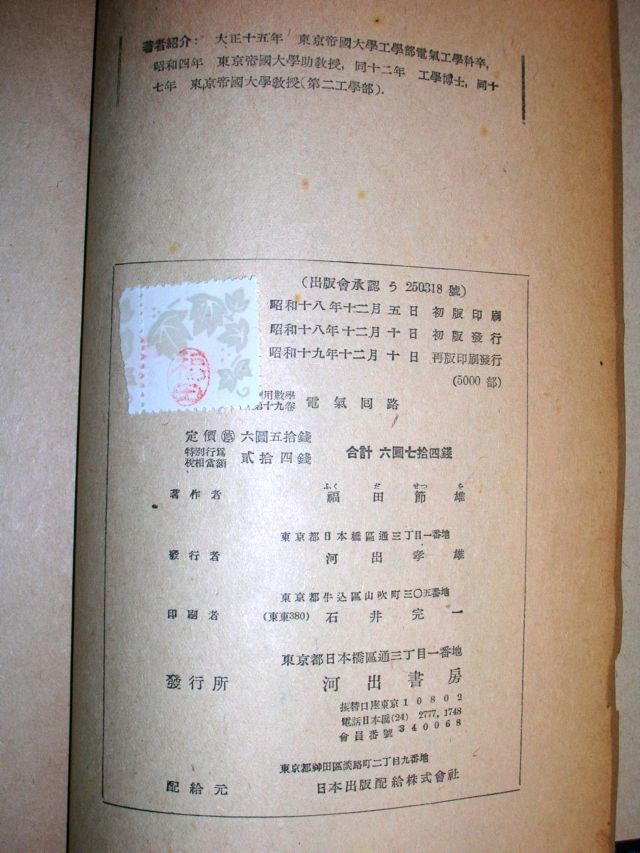

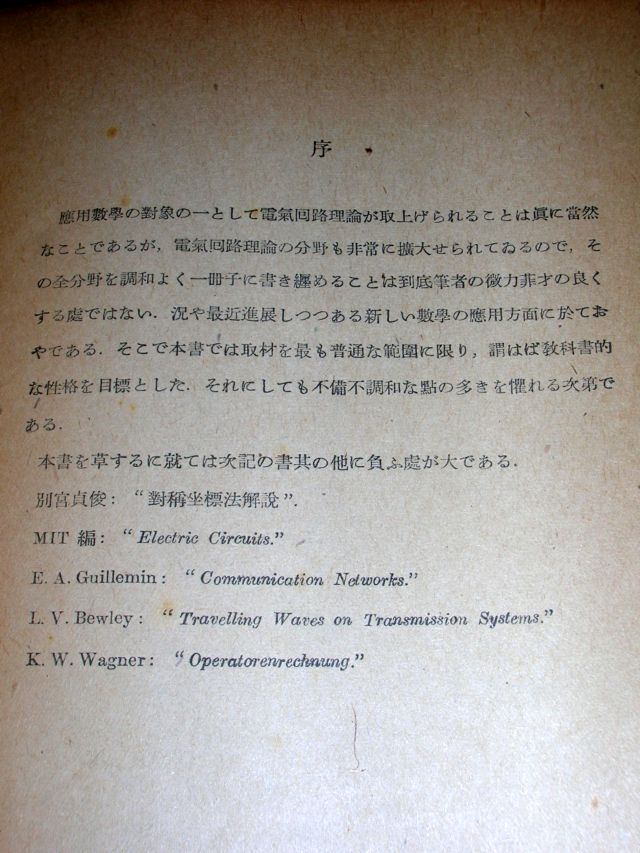

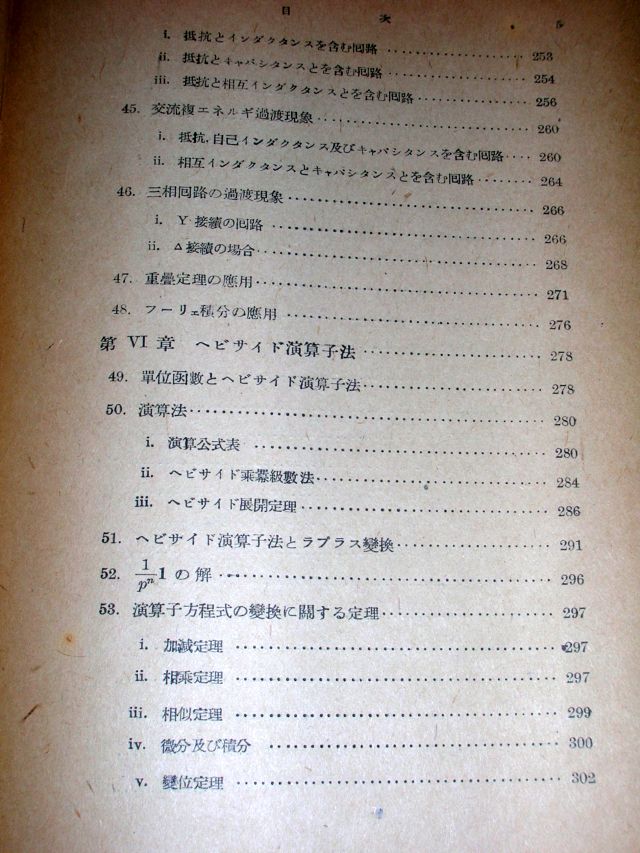

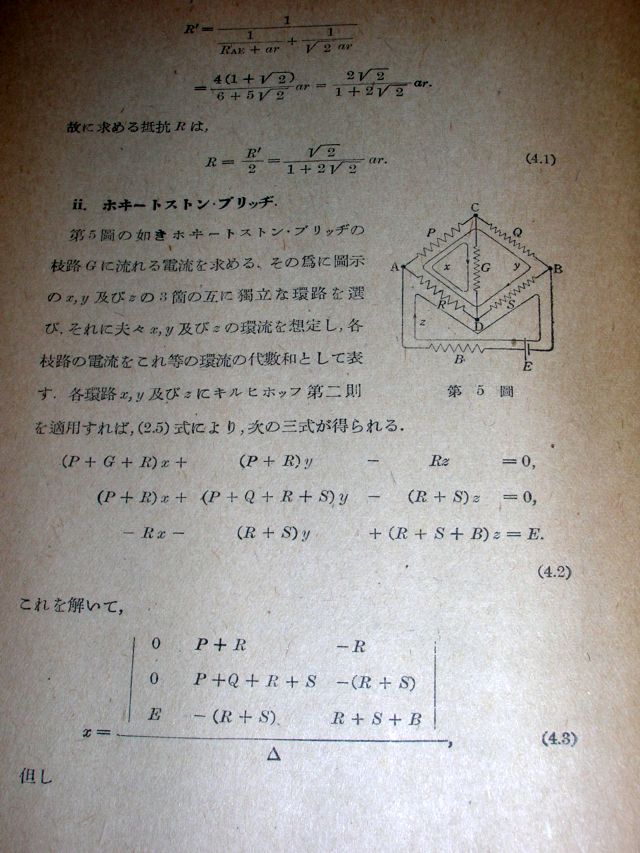

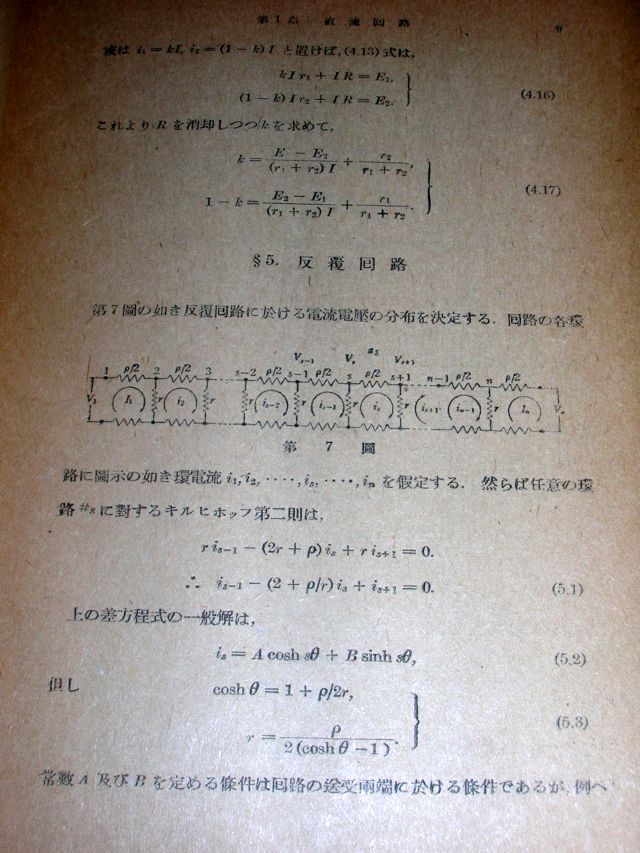

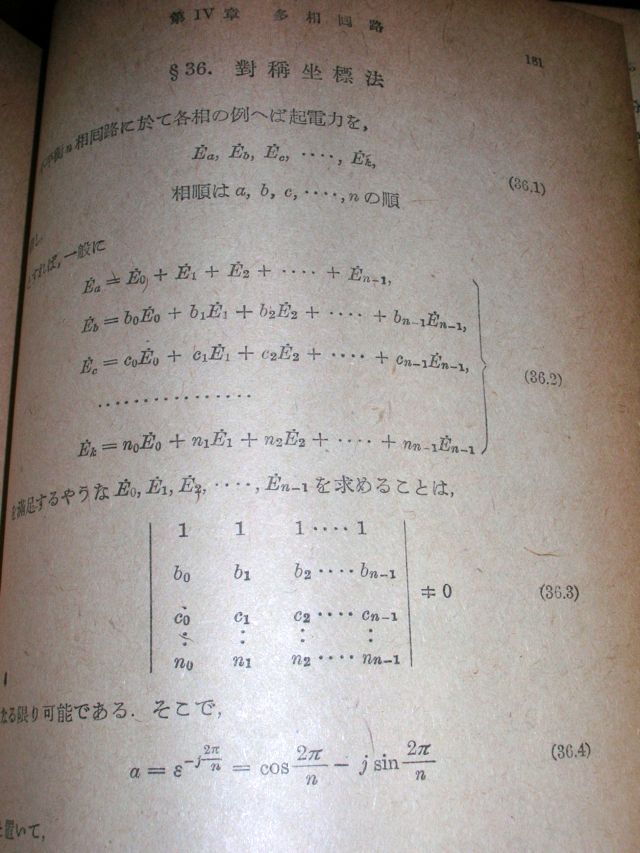

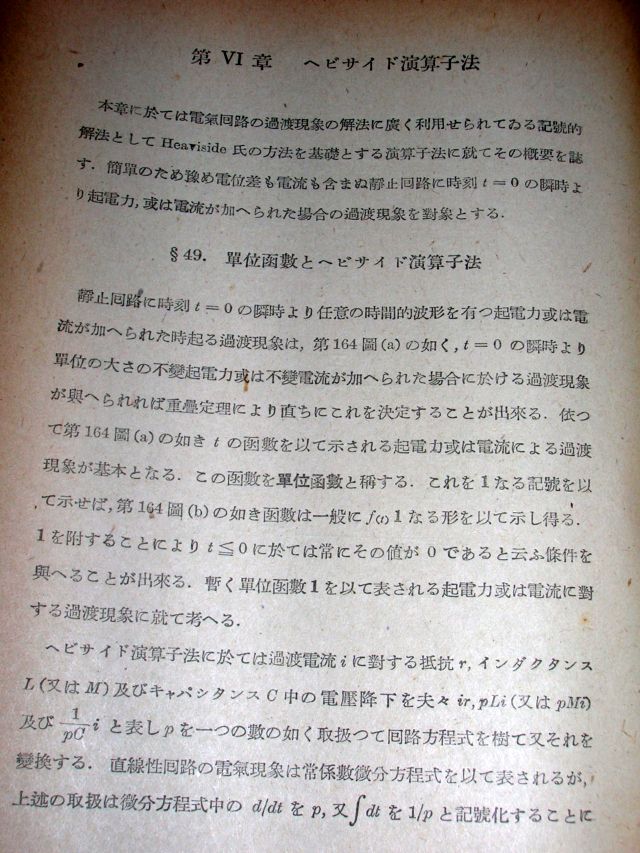

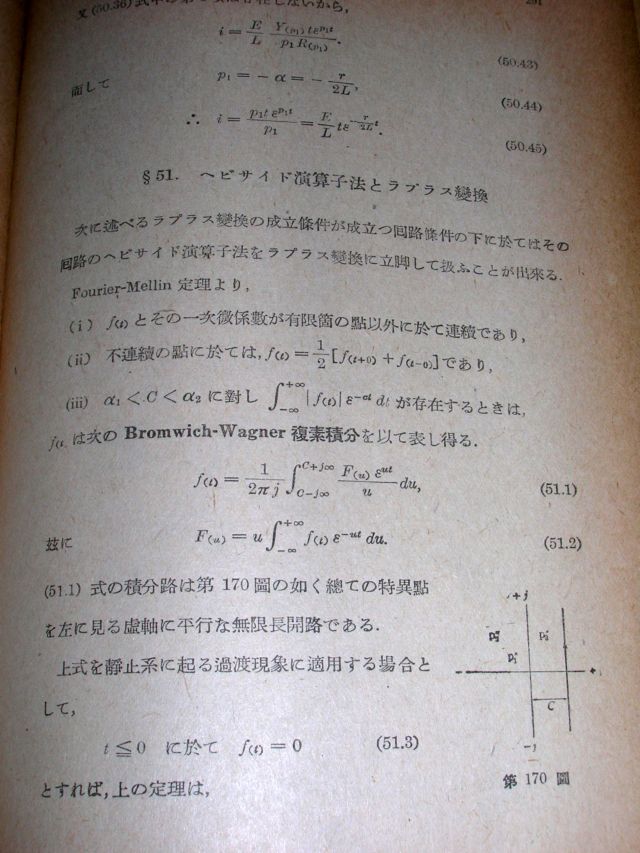

幸運なことに、昭和19年に増刷された電気回路の本が手にはいった。昭和19年というと大東亜戦争の真っ最中で、既に南方諸島では玉砕が始まり、戦況も劣勢に転じて国内では情報統制が行われはじめ、欧州では連合軍が上陸を開始した頃でもある。  元々は応用数学のシリーズ本の第19巻「電気回路」という位置づけで出版されたらしい。  序文にかろうじて参考文献が載っている。驚くことに、戦時下にありながら敵国である北米の図書を参考にしている。よく憲兵の目を逃れて刊行できたものだ。5000部を増刷したことになっている。戦前から自由にかつ旺盛に海外の理論や技術を吸収しようとしていた日本の姿がかいま見られる。  その他歴史的に貴重なのは、過渡応答解析の手法がヘビサイド演算子法が主流であったことを物語ると供に、当時既にラプラス変換による方法に移りつつあったことを目次が物語っている。  元々応用数学シリーズの分冊であることから、いきなり最初から回路方程式とマトリックスによる解法で始まっている。当時の電気回路理論を学ぶ敷居の高さはかなり高かっただろうと想像される。まさに海外から来た人が日本の電気技術者は電気数学者だとまで言わせたのはもっともである。  それと長年探していたものが見つかった。有限個の抵抗ラダー回路を流れる電流の解を求める演習問題の原典を探していたのだが、ここにそれがあった。この問題は初歩の直流回路の理論で扱うにはあまりに高度なため今ではめったに紹介されないが、当時はそんなことはなかったらしい。差分方程式の解もさりげなく示されている。  現在とは字が異なるが、対称座標法もしっかり扱われている。ほとんど現在教わるものと同じである。  ヘビサイド演算子法を扱っていた時代の貴重な内容。おそらく当時までは北米でもヘビサイド演算子法が数学的な裏付け無しでも現実の回路の過渡応答解析に実用化されていたことをうかがわせる。  この頃既にラプラス変換でヘビサイド演算子法を置き換えていく動きが始まっていたことをうかがわせる。 |

| フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |

| 題名 | 投稿者 | 日時 |

|---|---|---|

| » |

webadm | 2009-3-20 22:16 |

| 投稿するにはまず登録を | |