| スレッド表示 | 新しいものから | 前のトピック | 次のトピック | 下へ |

| 投稿者 | スレッド |

|---|---|

| webadm | 投稿日時: 2009-4-22 9:36 |

Webmaster   登録日: 2004-11-7 居住地: 投稿: 3113 |

戦後初期の「無線用高等数学」 ここ最近アルバイトの仕事で不眠不休の毎日のため電気回路理論の独学は中断しているが、今後のために電気数学や物理数学の参考書の古書収集に余念が無い。

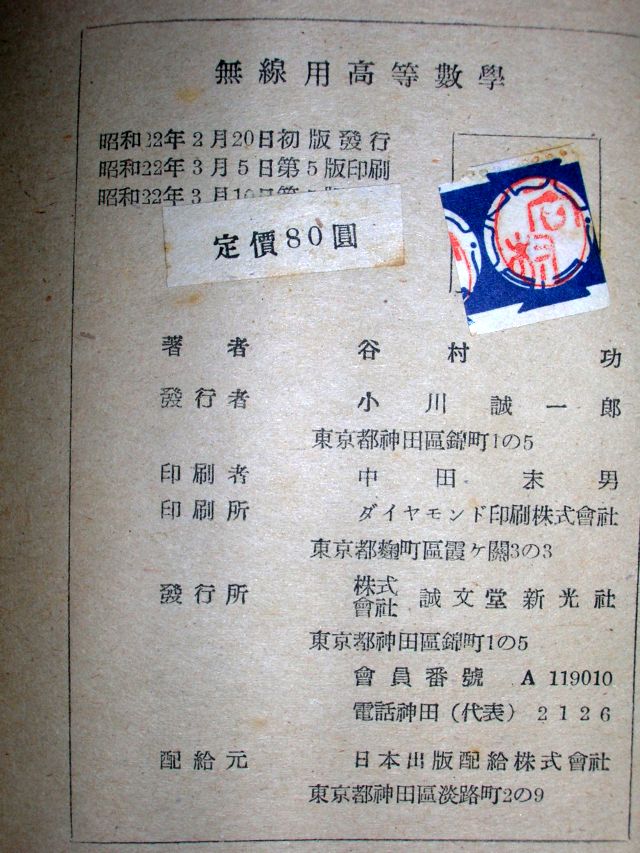

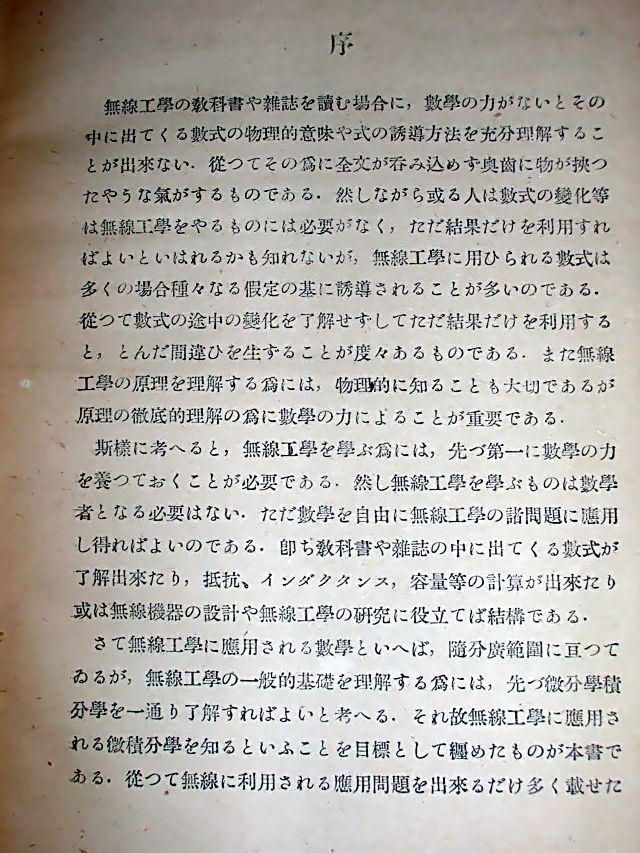

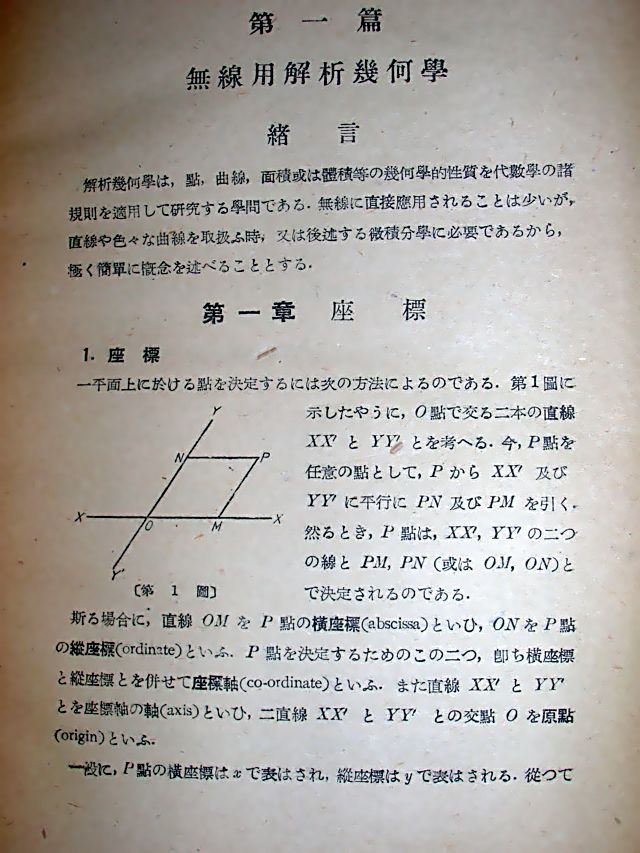

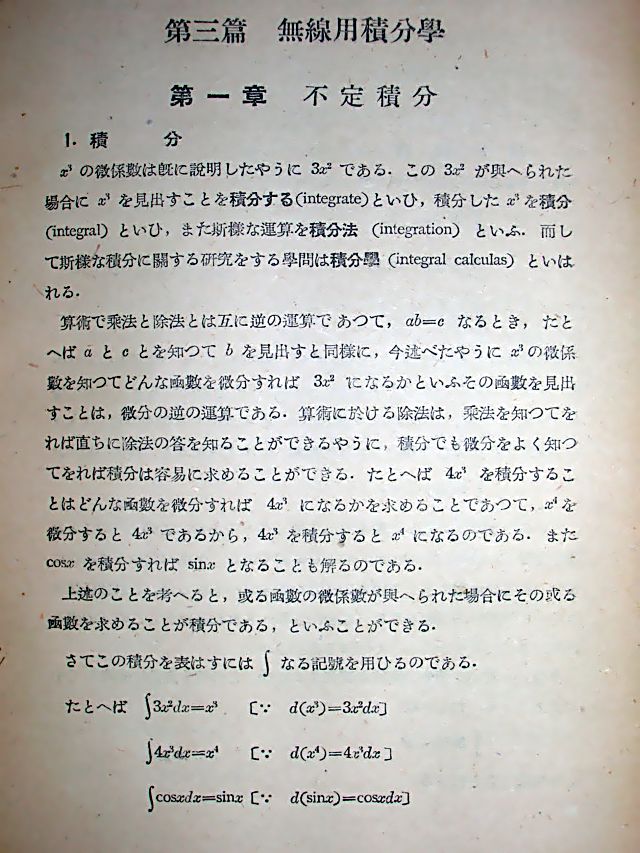

最近手に入れたのは、昭和22年発行の「無線用高等数学」という本。著者は谷村巧、当時逓信省(無線電信講習所から移管)在職、後に電気通信大学無線通信方式教授となられた方である。電通大のサイトで当時の教授の顔写真を拝見することができる。  昭和22年というとWikipediaで見ると終戦から2年後であり、GHQの管理下で急速に教育や経済の復興が行われていた時代である。定価80円というのが当時の日本の物価の低さを物語っている。 先般入手した戦前の電気回路理論の本がもともと応用数学全集の一部であったことから、当時電気や無線の理論は応用数学の分野であった。 もちろん現在では電気回路理論は出し尽くされたとは言え、その理解には応用数学の知識が不可欠である。  序文を見るとその著者の思い入れがこちらに時代を経て今もなお強く伝わってくる。文体と漢字が現在常用されているものと異なるので時代を感じさせる。個人的にはこの時代の文体が好きである。 最近出版されている電気、電磁気、信号処理の参考書は、どれも技術の本というよりも、応用数学が99%で技術的要素1%な内容と見えてもおかしくはない。かといって数学的な意味だけを理解しても工学的な問題の解決にすぐに役立つかというとそうでもない。入門してみたら、数学の道場に入って出直して来いと言われたも同然で、数学を学ぶために技術理論の門を叩いたわけではない。 本書は、そういう意味で、数学的な内容だけに終止するのではなく、読者に頻繁に現実の工学的な問題に立ち戻らせるように記述されているのが驚きである。こうした後進の読者への深い配慮は最近の参考書では見られないものである。 また著者は日本語の用語と英文用語を常に併記するようにしているのも今日国内で刊行されている参考書には見られない点でもある。こういう本をずっと求めていた。日本語の専門用語が通用するのは日本の中でしかない。海外の参考書も読めるように該当する英文用語が何かを知るのは重要である。  第一編は、解析幾何の解説に終止している。電気理論もそうだけど、幾何学的に捉えることが可能な要素が沢山ある。著者は微積分を理解する上で必要と説いている。こうした初等数学がしっかり扱えないと確かに先へは進めない。  第二編は微分。数学特有の記号が現れても驚かないようになれば十分という説明が面白い。確かに数学は独特の記号を使うプログラミング言語みたいなものなので、それらの意味を理解しないと意味を読み取ることは不可能である。  第三編は積分と微分方程式。さすがに微分方程式はオーソドックスな解法だけで終わっている。ヘビサイドの演算子法やラプラス変換は登場しない。最初はそれらを無理に学ぶ必要はないのだ。 この本は実に気にいった。こういう本が自分でも一生のうちに一冊でもかけるように成りたいと願う。 |

| スレッド表示 | 新しいものから | 前のトピック | 次のトピック | トップ |

| 投稿するにはまず登録を | |