| スレッド表示 | 新しいものから | 前のトピック | 次のトピック | 下へ |

| 投稿者 | スレッド |

|---|---|

| webadm | 投稿日時: 2009-9-28 10:18 |

Webmaster   登録日: 2004-11-7 居住地: 投稿: 3113 |

NEWTONのプリンシピア 電気理論を学ぶ過程で避けて通れない微分積分に微分方程式。それらを最初にもたらしたのはニュートンとライプニッツだと言われる。

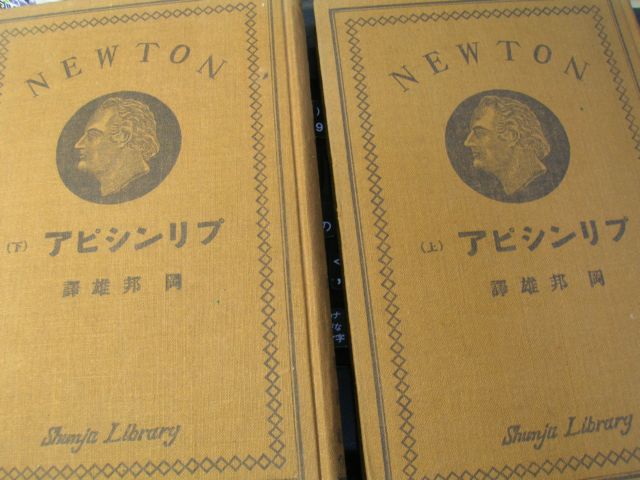

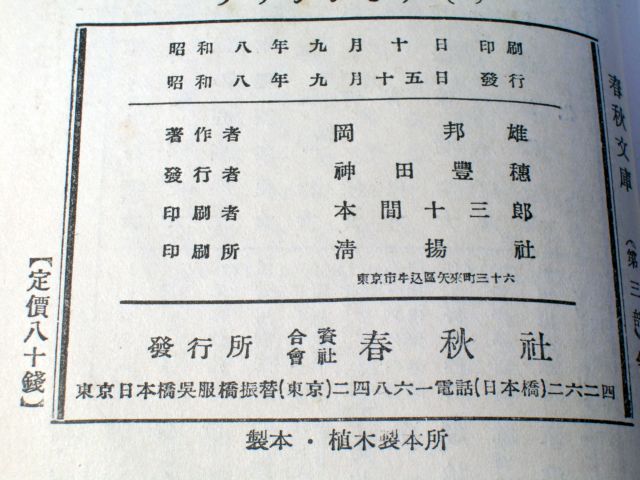

実際にニューとやライプニッツの著作を読んでなかったので、そういうものかと思っていたが、ふとしたことからニュートンの大著であるプリンシピアの戦前の日本語訳本が手に入った。  想像していたより小さい本だったが、一冊の本を上下に分冊している。ページ番号も上下を通して連番になっている。  気になる微分の概念が登場するページだが、冒頭の訳者前書きにそのことが書いてあった。  確かに微分や微少量に基づいた考え方が見てとれるが、その表記方法は現代から見るとかなり原始的である。訳者前書きにもライプニッツと比べると見劣りするのは否めないとある。しかしニュートンの理論はそれでいささかも価値が見劣りするものではない。 その扱う範囲は今日基礎物理学として習う運動力学や天体運動、光学の元になっているのは明らかである。 ニュートンはプリンシピアをラテン語で書いたことによって、瞬く間の間に英語やドイツ後に翻訳され力学や物理学、天文学、光学の権威を一気に手にした。 内容を読んでもどれも学校で昔習った物理や力学で出てきたような図が登場する。一部は電磁気学の本にも良く見かけるものもある。あらゆる面で後生の学問の手本になった本である。 P.S Wikipediaの日本語版によると「プリンシピア」の題名が使われたのは1977年講談社から出た中野猿人訳が最初のような書き方をしているが、本書の方が断然古い。しかも戦前だし。 |

| スレッド表示 | 新しいものから | 前のトピック | 次のトピック | トップ |

| 投稿するにはまず登録を | |