| スレッド表示 | 新しいものから | 前のトピック | 次のトピック | 下へ |

| 投稿者 | スレッド |

|---|---|

| webadm | 投稿日時: 2012-9-16 9:59 |

Webmaster   登録日: 2004-11-7 居住地: 投稿: 3088 |

分布定数回路の定常現象 さて下巻も残すところあと2章である。

どちらも分布定数回路に関する理論である。 歴史的には最も最後の章に登場する分布定数回路の過渡現象解析が先で、その後手中定数回路の解析が一般化していった。分布定数回路の過渡現象の解析には、当時初めて登場した海底電信ケーブルの問題が発端であるが、それ以前から地上の電信網でも似たような問題は電信技士の間では周知のものだった。 電信ケーブルの過渡現象の問題にメスを入れたのがWillam Thomson(後にその功績でKelvin卿となる)であり、その論文にインスパイアされ今日電信技士の方程式と呼ばれる定式化を行ったのが若き日のHeavisideであった。Thomsonは彼の生涯の友人である数学者のStokesと手紙を交わして海底ケーブルの問題のモデルを確立した。 しかしThomsonの海底ケーブルモデルには重要な要素が欠如していた。それはインダクタンス成分である。 HeavisideはMaxwellの電磁気学をいち早く研究していたので、インダクタンス成分をThomsonのモデルに加えることで地上の電信網や海底ケーブルで電信信号を加えた際に何が起こるか予測することができた。 Thomsonは後にHeavisideのこの業績を評価してHeavisideを王立アカデミー会員へ推薦する推薦状にサインした一人である。 今日Heavisideのモデルは戦後更に改良されて電信方程式(Telegraph Equation)と呼ばれているが、海外ではTelegrapher's Equationという名前を今でも見かける。これは大分意味が違う。前者は電信時代に考案された式であることだけを示しているが、後者は明らかにかつて電信技士(Telegrapher)だったHeavisideのことを暗に示している。それが尊敬の意味なのか軽蔑の意味なのかはわからないが、19世紀では電信技士は何でも屋で、電信ケーブルの工事もやれば、電信業務(打電や受信)もやっていた。どちらかというと技術者や研究者というイメージからはほど遠い。そんな卑しい電信技士が考えた式だという意外性を伝える呼称なのかもしれない。 下巻の初期に一端子対回路の演習問題で実は分布定数回路が登場したのを今も憶えている。それはまだ自分的には解けていないので、宿敵としてリストに載っている状態である。 一端子対回路は集中定数回路を前提としているが、特定の周波数で駆動点定常解析を行った場合、集中定数回路と分布定数回路は区別がつかないことがその問題で示されている教訓である。 高周波回路では分布定数回路が集中定数回路と同じようにふんだんに使われている。それは運用周波数が定まれば、その周波数では集中定数回路と見かけ上変わらないからである。もちろん過渡現象は違うが、運用時に問題になるのは定常特性である。 さて、前置きが長くなったが、数学的な観点から見ると、集中定数回路と分布定数回路は歴然とした違いがある。 それは距離の概念が加わるということである。 集中定数回路の場合には、距離の概念が無かった。あるのは時間と物理量(電流や電圧、電荷量)の関係である。 分布定数回路ではそれに距離の概念が加わる。伝送路でいえば、信号を加えたところから、信号の出口までに距離があるということになる。その間を微少なインダクタンスやキャパシタンス、抵抗や漏洩コンダクタンスが連続的に連結されているので、入力からの距離によって観測可能な物理量が変わってくるし、またある距離の物理量は時間によっても変化する。 つまり分布定数回路が集中定数回路に比べて扱う空間の次元がひとつ多いということになる。もしくは物理量を表す関数が集中定数回路の場合、時間という単一変数であったものが、分布定椅子回路では時間と距離の二変数になることである。Heavisideは電信技士なら毎日お目にかかっている電信網の奇妙な挙動を数理的に解析しようと挑んだのだから敬服にあたいする。 実のところ個人的には電気回路理論を勉強しようという最初のきっかけは分布定数回路の理論でHeavisideの名前を初めて目にしたことからだった。大分長いことかかってしまったが、ようやく足下に近づきつつある。 しかし伝統的にまず定常解析から入るのが普通らしい。 最初に二変数の関数に関して数学的なおさらいをしておくのも良いかもしれない。今までは一変数だけだったので、二変数の概念がしっくりくるまで時間がかかるかもしれない。いや実際19世紀にはまだやっと1変数の関数論が出尽くしたところで、多変数関数については現在でもまだ未踏の領域がある。 P.S 数学的に十分な前提知識なしにいきなり最初から分布定数回路の過渡現象の解析に挑もうとすることはHeavisideの追体験をする修行としては意味があるかもしれない。 Heavisideも電信技士時代には集中定数回路(ブリッジ回路)とかの解析で論文を出していた。それは電信技士の日常的な業務である、電線の抵抗値を計測したり、受け入れ検査をしたりとかいう仕事に密接に関係するテーマだった。その後、実際に様々な電信網で奇妙な未解決の現象があることを知り、それを解析するためには電磁気学の知識が有用であると見抜いたのはさすがである。これはThomsonですら思い当たらなかった点である。 おそらくHeavisideはそのために19世紀の時点で使える数学はざっとおさらいしたと思われるが、当時の数学界が直面していた厳密性とか構造とかには無縁だったと思われる。それは純粋数学者が頭を悩ませていた問題である。100年前だったらそんなことはなかったかもしれないが、100年前は電気すら無かった。 19世紀の電磁気理論と20世紀の相対性理論でほぼ古典物理学の成果は出そろったことになる。古典物理学は現象と理論の辻褄合わせの世界なので、理論と実際の誤差が十分小さい範囲内に収まれば正しいとされた。どうしてそうなるかまでは解き明かしていない。それは20世紀以降の研究者のテーマである。 |

| webadm | 投稿日時: 2012-9-16 18:59 |

Webmaster   登録日: 2004-11-7 居住地: 投稿: 3088 |

概要 分布定数回路を何故学ぶ必要があるのか、今まで学んできた集中定数回路では何故駄目なのかについては、ほとんどのテキストでは説明されていない。

歴史的には海底ケーブルのように長大な長さの伝送路の片方に電信信号を入力するともう片方にそれが届くのに時間を要するということが問題となった。 誰もまだその理由を答えられない中、問題解明のために有名な科学者が招集された。その中でWillam Thomsonが海底ケーブルの数理モデルを考案し驚愕の事実を明らかにした。 それは信号の遅れが距離の二乗に比例して大きくなるという結論だった。 Thomsonのモデルは実際の海底ケーブルと等価ではなかったが、分布定数という概念を電気理論の世界に持ち込んだアイデアとしては先駆的なものである。 今となってはこれは集中定数という考えかたからいかにして分布定数へ拡張するかという良い演習問題である。 海底ケーブルの場合、地上の電信網と伝送路の形に大きな違いがある。地上の電信網は今でも見られる送電線のように、有る程度行きと帰りの線路の間の距離が十分離れている。それに対して海底ケーブルでは、敷設の費用を半減するために、行きと帰りの線路が一体となった今で言う同軸ケーブル一本の形をしていた。 中心の芯線の束を天然ゴムでできた絶縁体が円筒上に囲み外周を内部にある構造を守るように鋼線の被服でがっしり覆われいた。丁度今の同軸ケーブルと同様である。 Thomsonは海底ケーブルを断面から見ると、芯線と被服鋼線の円周との間に高い静電容量が存在することに着目した。 この断面の静電容量を計算する問題は電磁気学の初歩の代表的な円周問題である。ケーブルの芯線と被服線の間に直流電圧を印可すると、芯線と被服線の間にあるゴムの絶縁体(誘電体)が分極することによって電荷が蓄えられる。 さて海底ケーブルの断面の静電容量はどうしてもとめたらよいものか。ここに平板の間の静電容量を定義した式がある。 ここでCは静電容量[F]、εは誘電率[F/m]、Aは平板の面積[m^2]、それにdは平板の間隔[m]である。 これからどうやって円周状の静電容量を導いたらいいのだろう。 詳しくはいずれ取り組む電磁気学理論おもちゃ箱に譲るとして、ここではHolbrookの「エレクトロニクスエンジニアのためのラプラス変換」宮脇一男訳 朝倉書店に提示されている目の覚めるような導出方法を紹介しよう。 電磁気学は座標系によらず成り立つので先の同軸ケーブルの断面を複素平面上に描きなおすと ということになる。 さてこれだけでは問題は何も変わらない。外周と内周とで円周の長さが違うからどうすんだこれということになる。 そこで、2つの円周の式を対数変換すると、それぞれの円周は別の複素平面へ写ることになる θは[0,2π]の定義区間を持つことから、長さ2πで間隔がln(b)-ln(a)の二本の並行導体に写されたということになる。この並行導体と最初の同軸の断面は同相である。 従ってこれは平板の静電容量の公式が使えることになる。単位長さ1m当たりの海底ケーブルの静電容量は ということになる。 このようにして静電容量を計算したところ、地上に敷設してある電信網の信号線間の静電容量に比べて海底ケーブルのそれは著しく大きいことが明らかになった。 あとはどうしてそんなに信号が遅れるのかが謎である。静電容量が大きいことが鍵となっていることに着目し、ThomsonはFourierの熱伝導方程式モデルを海底ケーブルの信号伝達にそのまま応用するアイデアを思いついた。ここからがようやく分布定数回路理論のはじまりである。 熱伝導現象の記述には2変数の未知関数の微分方程式が必要になる。今まで学んできたのは全て一変数の未知関数に関する方程式なのでそれは使えない。ここが重要だ。 2変数の未知関数の微分方程式は未知関数の2つの変数の片方を定数とみなして1変数で微分(偏微分という)した2つの偏導関数を含むことになる。こうした偏微分方程式は19世紀にすでに研究されていたが、解が必ずしも存在するのかどうかが判っておらず、具体的に解けない問題もあって数学者を大いに悩ませていた。それによってこれらの問題は応用数学の分野として分離され、純粋数学では具体的に扱わなくなったかわりに、個別の問題に特化しないで大局的かつ普遍的な性質だけを明らかにする抽象的な学問へと急速に偏向していった。多変数の未知関数の問題は有る意味数学を現在の抽象的な学問へと導いたきっかけとも言える。 さて偏微分方程式が解けないものばかりかというとそうではなく、解けるものも存在する。熱伝導や波動問題はそれに含まれる。ある条件を満たす場合には、常微分方程式で学んだ手法を使って解析的に解けることが判っている。 学生時代に物理学の講義で波動方程式の解き方を教わったときに、まったく意味がわからなかったのは、波動が位置と時間の2変数の未知関数であるということを判っていなかったためだと今更気づく。されを最初に言っておかないと、以降の議論はまったくちんぷんかんぷんになってしまう恐れがある。 最近の微分方程式のテキストでは応用数学として分離された偏微分方程式は扱っていない。まだ偏微分方程式が純粋数学の問題だった頃の古い時代にかかれた解析学のテキストには最後の方に載っていることがある。 手元のWhittaker & Watson「A COURSE OF MODERN ANALYSIS 4th edition」Cambridge university pressにも後半に"The Equations of Mathematical Physics"という節があり、そこで偏微分方程式が出てくる。この部分の執筆時点ですでに偏微分方程式は解析学の範疇ではなくなっているが、良く知られている特殊な関数がすべからく物理学の問題と密接に関係して発見されたものなので、使うためには偏微分方程式についても触れておかないといけないという意味づけのようだ。その中にはHeavisideがインダクタンス成分を加えて拡張した電信方程式(The equation of telegraphy)もしっかり入っている。このためこの本は古いがかなり使えるテキストであると言える。 寺沢寛一「自然科学者のための数学概論[増補版]」岩波書店にも偏微分方程式が入っている。最初は一般論が長々とあるが、その後で様々な有名な偏微分方程式の解法が出てくる。その中にFourierの熱伝導方程式もある。 上に上げたどちらのテキストも、その方程式がどのように導出されたかについては触れておらず、その解法だけに的を絞っている。数学的にはそれで十分かもしれないが、工学的には方程式をたてることができないと使い物にならない。 そこでFourierの熱伝導方程式、それをそっくりまねたThomsonの海底ケーブルのモデルがどのように導出されたかを考えてみる必要がある。 均質な熱伝導体の棒に初期状態で位置による関数f(x)によって決まる温度分布が与えられた場合を考える。 初期条件で与えられた温度分布によって、熱は温度の低い方へ移動し、その熱流量Qは温度勾配に比例する(Fourierの法則) 一方で、熱の移動による時間的な温度変化は、cを比熱、ρを熱伝導率とすると ということになる。Qは先のFourierの定理によって与えられた関係を代入すると となり。Cは熱拡散率、温度拡散率もしくは温度伝導率と呼ばれる定数である。 これは一次元の熱伝導方程式である。 Thomsonは蓄積されつつも次第に移動していく熱量と海底ケーブルの絶縁体に蓄積され次第に放出されていく電荷量が同じだといくことに気づき、それを海底ケーブルの解析モデルに使えないかどうか試してみた。Stokesにも相談してそれぞれ独自に解が得られることを確認して論文が完成した。 それではThomosnの海底ケーブルの伝送モデルを考えてみよう。Thomsonは学生の時にFourierの書籍に出会い、後に熱力学の重鎮になったぐらなので、Fourierの業績は研究しつくしていた。そこで海底ケーブルの問題と出会ったわけである。 海底ケーブル内で電荷が移動する場合、その微少区間が導体の単位長さ当たりの抵抗値Rと単位長さ当たりの静電容量Cで構成される微少なRC回路であると考えることにする Rを単位長さ当たりの抵抗値[Ω/m],Cを単位長さ当たりの静電容量[F/m]とすると位置x近傍を流れる電流は ということになる。 一方、位置xの時間による電圧の変化はx近傍の静電容量に充電される電荷量から すなわち ということになる。 この偏微分方程式を初期条件を与えて解くと、信号が距離の二乗に比例して遅れるという驚愕の結論が導かれる。これが海底ケーブルの実用化が時期尚早だという大方の見解を支持し、Kelvin卿に海底ケーブル研究が一手に委ねられることになる。導体の抵抗値を下げるために、少しでも高精度に抵抗値を計るためのKelvinブリッジ(4点測定用Kelvinプローブもこの時に発明された)を考案し、海底ケーブルの性能改善に努めた。 この偏微分方程式に関しては、最後の章の分布定数回路の過渡現象に譲るとして。ここでは定常解析を主眼とする。 歴史的には分布定数回路の過渡解析が最初だが、20世紀に入ると電力網や無線通信では分布定数回路として扱うことが避けられなくなってきた。そこで必要なのが分布定数回路の定常解析である。とりあえず過渡解析は必要ない。 |

| webadm | 投稿日時: 2012-9-17 17:03 |

Webmaster   登録日: 2004-11-7 居住地: 投稿: 3088 |

基礎方程式とその解 今日の分布定数回路の理論はThomsonのモデルを改良したHeavisideのモデルをベースに拡張したRLGCベースのモデルのみ扱う。RLGCでそれ以前の古いモデルがすべて包含されるからである。

RLGCのRは単位長当たりの線路抵抗値R[Ω/m]、単位長当たりの線路インダクタンスL[H/m]、単位長当たりの漏れコンダクタンスG[S/m]、単位長当たりの静電容量C[F/m]から成る。 IおよびVは定常電流と定常電圧である。交流回路であるのでベクトル記号法を使って回路方程式をたてると 著者はこれを分布定数回路の基礎方程式と呼んでいるが、著者の図(b)は大事なところで間違っていて、著者が示しているような式は導出できないのである。なので一般的な他のテキストでどこでも使われている本来意図された図をもってきた。他のテキストは偏微分方程式の形を分布定数回路の基礎微分方程式と読んでいるので、ベクトル記号法での式と間違え易いのでややこしい。 上の式を更に両辺をxで微分すると こっから先がさっぱりわがんね(´Д`;) tを補助変数としxを独立変数とする未知関数V(t,x)を上の微分方程式から解くと ということになる。 今度はこれを最初の基本方程式に代入してtを補助変数としxを独立変数とする未知関数I(t,x)を導くと ということになる。 こっからどうすんだこれ(´Д`;) ここで一服して、 ということになる。著者は簡単に結果だけ示しているが、実際には4次方程式を解かないと得られない結果だった。 2端子対回路で学んだ通り、γは単位長当たりの伝搬定数、αは単位長当たりの減衰定数[Np/m]、βは単位長当たりの位相定数[Np/m]である。 さてこっからが本題である。 最初に解いた電圧Vの解は と解釈することができる。ここでVrは入力端より距離が遠くなる程大きくなるので反射波の電圧、Viは入力端より距離が遠くなるほど小さくなるので入射波の電圧と見ることができる。 従って条件A',B'を色々与えることによって、様々な特解があることがわかる。 無限長線路 線路が無限に続く場合、終端が無いので反射波が発生せずVr=0となると考えられる。 従って ということになる。従って任意の位置のインピーダンスはすべてZ0と一致しそれを特性インピーダンスと呼ぶ。 無損失線路 線路内に電力を消費する抵抗や漏洩コンダクタンスが存在しない場合、伝送路内では電力が一切消費されない無損失線路になる。G=R=0を代入すれば伝達定数γは となり。減衰定数α=0となり、位相定数βのみとなる。位相定数は周波数に比例する。 この時の特性インピーダンスはR=G=0を代入すると ということになる。 無歪み線路 減衰定数αの式には角周波数ωが含まれており、周波数に依存することになる。減衰定数の式の中のωに依存する項が0になれば周波数特性がフラットになり、歪みが無くなる。 これもかなりトリッキーだ。 これにも歴史的にHeavisideのエピソードがあるが、ここでは触れない。 引き続き様々な境界条件を与えた場合の解のバリエーションを考える 送電端電圧Es,電流Isを与えた場合 上で求めた解の式で送電端(x=0)での初期値条件を以下の様に与えると ということになり、これを解に代入すると。 ということになる。 受電端電圧ER、電流IRを与えた場合 x=lに置ける境界条件を与えた場合 これをA,Bに関する連立方程式として解くと これを一般解に代入すると ということになる。これも結果だけ見ると簡単そうに見えるが、実際に手を動かすとなると連立方程式を解いたり、双曲線関数の和公式を使ったりと結構結果を得るまで手間がかかる。 送電端電圧Es,受電端電圧ERを与えた場合 これを一般解に代入すると ということになる。 送電端電流IS,受電端電流IRを与えた場合 これを一般解に代入すると ということになる。 P.S これらを暗記して試験に備えよというのは無理がある。 せめて導出のやり方とか程度は頭に入れておいて、あとは適宜必要な式を導き出せればよいのではないだろうか。 暗記するには、次に出てくる4端子回路定数として憶えておくのが良いかもしれない。 P.S 減衰定数と位相定数には曖昧な2つの解があって、実数と純虚数のうち実数を選んだが、もう片方の純虚数を選ぶと摩訶不思議な世界が現れてくる。入射波は遠くになるほど大きくなり、逆の反射波も真なり。現実の世界とはまったく天の邪鬼な世界である。もしかしたらそういう世界はどっか別の次元に本当にあって、その世界では同じ電荷は引き合い、異なる電荷は反発しあうのかもしれないし、物質は互いに重力で反発し、宇宙は反発しあう物質で膨張し続けているとか。こちらの世界の零はあちらでは無限大でこちらの無限大はあちらでは零、同様に極は零点で零点が極なのかもしれない。互いの空間はをひっくり返した関係にあるが、こちらの世界とあちらは同相で一対一の関係がある。 |

| webadm | 投稿日時: 2012-9-19 4:40 |

Webmaster   登録日: 2004-11-7 居住地: 投稿: 3088 |

有限長線路の4端子定数、位置角 有限長の分布定数回路は高周波回路に欠かせないものである。有限長線路は既に学んだ2端子対回路と捉えることができ、4端子定数で表すことができる。

既に求めた一般解に受電端(x=l)の境界条件としてER,IRを与え、送電端(x=0)の境界条件としてES,ISを与えると ということになる。これをベクトルと4端子定数マトリックスで表すと という見慣れた形式になる。 送電端から見た駆動点インピーダンスを計算すると ということになる。 無損失線路の場合伝達定数γが減衰定数α=0となるためγ=jβとなるから ということになる。 位置角 ここに来て判り難い概念が出てくる。定常状態の分布定数回路の位置による電流と電圧の振幅や位相は既に導いた解から得られるが更に位置角という概念が何故必要なのだろうか? 定常状態の送電点と受電点の境界条件はES,IS,ERそれにIRで与えられているが、その間の位置に関する振幅と位相は解によって送電点からの距離xによって図のように連続的に変化していくことは明らかである。 上の図は送電点を基点(原点)とした図であり、解もそのようになっている。どうやらら位置角は、位置の原点を受電点として振幅と位相がどう変化するかを表したものらしい。 どちらの場合でも任意の位置の電圧と電流のベクトル(振幅と位相)EP,IPは同じ双曲面上で螺旋曲線を描くことになる。どちらの図も互いに同相であることは確か。 ここでEP,IPを複素ベクトルとして表すと ということになる。 特殊な場合を除き、一般的にγは複素数であり、Z0,ZRも複素数であるからθRもまた複素数である。 また ということになる。これは受電端の位置角である。 同様に受電端を基点とする任意の位置x'での受電端方向から見たインピーダンスZPは,EP,IPより ということになる。 別のテキストでは受電端と受電端から任意の位置x'離れた点の電圧、電流の比を以下のように示している。 同様に伝送路の任意の2つの位置(x',x'')の電圧EP,EQ、電流IP,IQの比に関しては ということになる。 同様にインピーダンスに関しても ということで、受電点を基準として任意の線路上の電圧、電流それにインピーダンスが位置角によって表すことができるということになる。 これらは線路の電圧分布および電流分布、それにインピーダンス分布を知るのに役立つ。 P.S 後で思い出したのだが、先に描いた双曲面を見ると送電端と受電端で線路の長さによってはまったく逆位相にもなるということが容易にわかる。もしこれを極力短い線路長で実現できれば、反転増幅回路の入力と出力にそれぞれ受電端と送電端を接続すれば発信回路が出来上がることになる。短い線路で送電端と受電端で位相を反転させるためにはどんな条件が必要だろうか。これを実現したのが誘電体発信器である。誘電率が極めて高い誘電体(絶縁体)を使用して分布定数回路を構成すれば高い位相定数が得られることになる。 今日ではコンピューター回路はGHzオーダーのクロック周波数で駆動するデジタル回路だが、その昔はMHzオーダーのクロックが精一杯だった。そんな高速に動作する半導体がまだ開発されてなかったからだ。その時代にはちょっとだけ位相がずれたデジタル信号を作るのに定番のDellay Lineという電子部品が沢山使われていた。日本語では遅延線だが、中身は分布定数回路をDIPパッケージに収めたものだった。先の誘電体発信器とは逆に高透磁率の線路を使用することによって、デジタル信号をほとんど歪ませずに意図した時間だけ遅延して出力するということが可能になる。 どちらも半導体技術は発達して今では使われる機会は少ないが、一時代を代表した素子である。 |

| webadm | 投稿日時: 2012-9-22 4:23 |

Webmaster   登録日: 2004-11-7 居住地: 投稿: 3088 |

反射、透過と定在波比 最初に分布定数回路の基本式を考えた際に、入射波と反射波の概念が登場した。

それに関して反射係数、透過係数、定在波比という概念があるが、著者は結論だけ示しているだけなのでピンとこない。図の意味も良くわからない。 どうやら著者はかなり話しを端折っているようだ。 ひとつ手前で学んだ位置角の続きから始める必要がある。 受電端にZRの負荷を接続されている場合に受電端からの位置x'における電圧EPは で表されていた。これを入射波と反射波の2成分に分けるために指数関数形式に展開すると ということになる。 従って、受電端からの位置x'=0における入射波と反射波の電圧比は ということになる。これを電圧の反射比もしくは反射係数という。 同様に電流に関して が成り立つことが確かめられる。これが電流の反射比または反射係数でありちょうど電圧の反射比と負号が反転している。 受電端を開放した場合、ZRが無限大となったのに等しいので電圧の反射比は ということになる。すなわち、受電端に到達した入射波はそのまま反射して送電端方向へ戻っていくことを意味する。つまり入射波と反射波は重なり、終端した場合に比べ受電端では2倍の電圧が生じることになる。 同様に受電端を短絡した場合、ZR=0となることから ということになる。すなわち入射波は受電端に到達すると大きさはそのままで、位相が反転して送電端方向へ戻っていくことを意味する。つまり受電端では入射波と反射波が互いに打ち消し合い0となる(短絡しているので当たりまえだが)。 他のテキストによれば、反射比もしくは反射係数の導出の仕方にはいくつかあるようだ。 ここまでの議論をした上で、著者が最初に論じている異種線路の接続点における反射、透過という話しが出来る。 今、伝搬定数γ1で特性インピーダンスがZ01の無損失線路Iと伝搬定数γ2で特性インピーダンスがZ02の無限長無損失線路IIをP点で接続したものとする。 P点での反射係数は線路IのP点での負荷インピーダンスが無限長線路IIの特性インピーダンスになることから、先の反射係数の式より ということになる。 ここで、線路Iの受電端Pでの電圧と電流Eo,Ipが線路IIへ送電されると考えるとP点から線路II方向への位置xでの透過波は伝搬定数γ2により ということになる。従ってP点での電圧透過率は ということになる。 同様にして電流透過率tiも ということになる。 透過率についてはテキストによって定義や導出方法が異なり、記号も一定ではなくどれも判りにくいが、線路Iの受電端での電圧、電流と線路IIの送電端での電圧電流が等しいという条件は共通なので、そこからそれまでの結果を使って簡単に導くことができた。 現実の線路は有限長のため反射波が必ず存在する。定常状態では入射波と反射波の合成によって線路の位置によって時間によって変化しない電圧分布が生じる。これを定常波と呼ぶ。定常波の極大点を波復、極小点を波節と呼ぶ。波復と波節の比を定在波比と呼ぶ。 入射波と反射波の絶対値の和と差から波復と波節の絶対値が、波復と波節の絶対値の比から定在波比が以下のように導かれる ということになる。 定在波比はよく高周波回路の送信アンテナなどで重要となる。電力送電でも送電線路が商用周波数の波長よりも長くなると、受電端までの距離によっては波節や波復が生じ、意図しない電圧になってしまうことが考えられるため重要である。 実際に定在波を描くとなると、これまた面倒である。ただ計測は反射係数を測定できれば簡単な計算や回路で求まることになる。反射係数は方向性結合器を使うことで測定できる。 位相速度、波長 著者は続いて線路の共振について論じているが、その前に大事な概念を提示するのを怠っている。位相速度と波長の概念をそこでは使っているが、説明がされていない。 他のテキストでは最初に位相定数を導出した時点で登場するのだが、その時点ではまだ使わないので使う時にと思いつつすっかり忘れてしまったのだろう。 先の定在波のところで、波復や波節が定間隔で線路上に現れるというようなことを書いたが、電圧や電流の大きさだけでなく、位相についてもあてはまる。 送電端である交流電圧を加えた場合、受電端に到達するまでの間に、連続的に線路上の位置で大きさと位相を変えながら伝搬していく。それと同時に受電端からは反射波が同様に大きさを位相を連続的に変えながら送電端へ伝搬する。それらが合成されて定在波が現れる。 従って、ある距離間隔で電圧もしくは電流が同一位相になる点が存在し、その距離を波長と定義する。これは一般に言われる波の波長とは同じではない。以下の様に定義される。 まず、与えられた位相定数β(ωの関数)をもつ線路上の(x,t)から(x+δx,t+δt)へ波が移動した際に位相が一定値を保つ条件から位相速度vは ということになる。 またある時刻tにおいて線路上で同一の位相となる最短距離間隔λを波長として定義すると ということになる。 分布定数回路における波長とはあくまで、線路上の位相速度vと周波数の比であり、一般的な波長の定義である真空中の電磁波の進行速度cと周波数の比ではない点に注意。 これに関係する歴史的なエピソードとして長距離電話線路に大きな装荷コイル(Loading coil)を挿入することで減衰定数を低減して通話を可能とした話しがある。これにもHeavisideが深く関わっているが、ここでは触れない。 |

| webadm | 投稿日時: 2012-9-22 20:46 |

Webmaster   登録日: 2004-11-7 居住地: 投稿: 3088 |

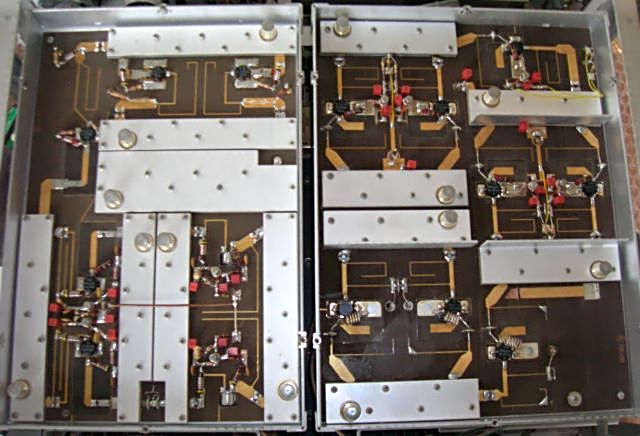

線路の共振 具体的に分布定数回路が応用されるのは高周波回路などで線路の抵抗や漏洩コンダクタンスが無視できるほど小さい場面で多い。

先に学んだ通り無損失線路では ということになる。従って特定の周波数では1端子対回路で学んだような集中定数回路のリアクタンス回路と同じに見える。つまり一定の周波数で共振特性を有するということである。 線路の終端の状態によって、異なる性質のリアクタンス回路を作ることができる。 受電端短絡の場合 線路の終端を短絡(シャント)すると、給電点からみた駆動点インピーダンスZssは ということになる。 最短長で開放端分布定数回路を構成する場合、0<l<λ/4で誘導性リアクタンスとなり、λ/4<l<λ/2で容量性リアクタンスということになる。またlがλ/4の偶数倍長の場合、共振、奇数倍長の場合、反共振ということになる。 受電端開放の場合 今度は逆に終端を開放(オープン)した場合には給電点から見た線路の駆動点インピーダンスZsoは ということになる。 今度は逆に最短長で開放分布定数回路を構成すると、0<l<λ/4で容量性リアクタンス、λ/4<l<λ/2で誘導性リアクタンスを持ち、lがλ/4の偶数倍長の場合、反共振、奇数倍長の場合、共振となる。 P.S 実際の無線機器で分布定数回路が応用されている例を以下の写真に見ることができる。  これはドイツ製シグナルジェネレータの25〜1000MHzバンドの広帯域パワーアンプ部である。プリントパターンで終端がどこにもつながっていない開放端のものが随所に見られる、また様々な幅の周辺のパターンが連結していたり、2本のパターンが並行して走っている部分も見られる。決して中華ラーメンの器にあるような魔よけの雷文ではないぞ。偶然の一致だが。 |

| webadm | 投稿日時: 2012-9-26 6:15 |

Webmaster   登録日: 2004-11-7 居住地: 投稿: 3088 |

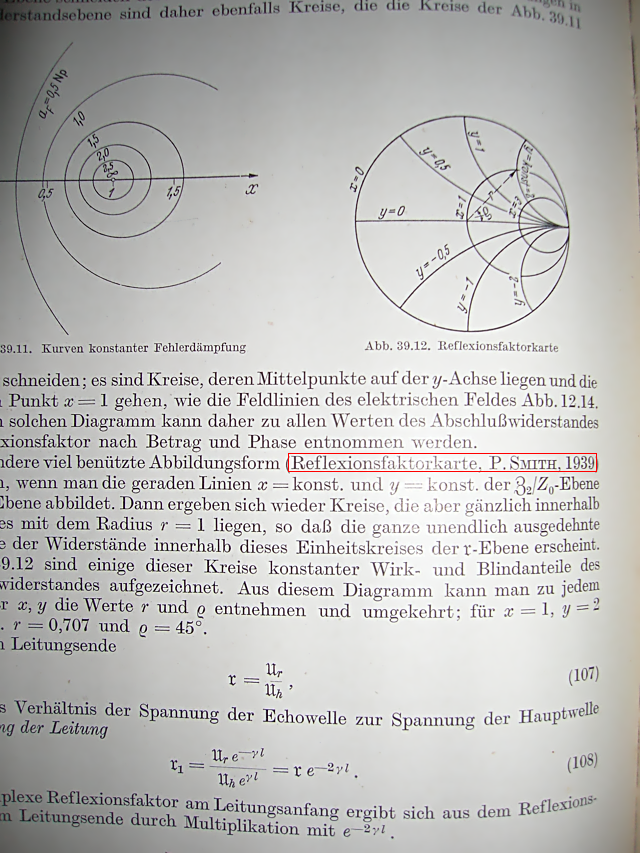

スミス図表 著者は具体的な分布定数回路の応用には触れずに、最後にスミス図表に触れている。

よく高周波回路のテキストとかに必ず説明されている設計図表のひとつである。 分布定数回路の特性は一般に複素数もしくは複素関数であるため直感的に把握するのが難しい。 歴史的にはKDDIの前身である日本無線電信株式会社の水橋東作によって1937年に発表した論文に反射係数とインピーダンスの関係の円線図と称して現在知られているスミス図表と同じものが提示された。ほぼ同時期にRCAの技術者だったPhilip H. Smithが独立に現在スミスチャートとして知られる図表を考案しており、二年後の1939年に雑誌に発表している。既に国際情勢は第二次世界大戦へ突き進んでおり、軍事力で領土拡大を進めていた日本もやがて困難に遭い参戦することに。富国強兵の名のもとに、現代の日本を代表するメーカーが次々と設立されていった時代である。 その後スミスチャートはどんどん改良され実用的なものとなり現在の形として知られるまでに普及した。主に米国での話しである。日本は戦争に負けてそれどころではなかった。 電子計算機など無く、技術者が計算に使えるのは計算尺ぐらいだった時代にスミスチャートは必須のツールだった。今でも直感的にインピーダンス整合問題を解決するのに有用である。例えコンピュータープログラムで自動的に答えを出してくれるものが利用できる時代でも。 水橋の論文からその考え方を学ぶことができる。 水橋は二端子対回路と影像インピーダンスという当時の最新の理論を使っているが、無損失線路を前提とする時点で影像インピーダンスは特性インピーダンスと同じである。 特性インピーダンスの異なる2つの無損失線路をP点で接続した場合の反射係数については既に学んだ通り で表される。 ここで分母と分子を線路Iの特性インピーダンスZ0で割ると Zは線路IIの特性インピーダンスを線路Iの特性インピーダンスで割ったもので正規化インピーダンスと呼ぶ。 また上の式をZに関して解くと ということになる。 こっからどうすんだこれ(´Д`;) 正規化インピーダンスによる反射係数の収束範囲は わがんね(´Д`;) とりあえず、Z=r+jxを代入して整理すると ということになる。 少なくとも反射係数の実数部は1より大きい値はとらないということはわかる(入射波より反射波が大きくなることはないので当たり前) その他のことは良く判らない(´Д`;) 同じ反射係数の式を極座標形式で書き換えてみると ということになる。 これならグラフを描けそうであるが、よくわがんね(´Д`;) rを0に固定するとu=0となり反射係数は原点を中心とする半径1の円の上を描くことがわかる。x=0でθ=0,x=1でθ=π/2、x=∞でθ=π、x=-1でθ=-π/2、x=-∞でθ=-πへ移動することがわかる。 一方x=0に固定とするとθ=0、rを0から∞に変化させるとmvは実軸上を-1から1へ変化することになる。 上記の結果をグラフに描くと ということになる。 あとは任意のr≠0の場合とx≠0の組み合わせがどうなるかだ。 一時は大分回復したと思ったIQだが、ここにきてまた低下し始めたようだ。 焦る必要はない、人に先を越されても慌てない自分の速度と道を進むだけだ。 著者の解説はあるが、IQが低いのでなんのことやらさっぱりわからない。自分が納得するやり方で理解するのが一番だ。 今度は正規化インピーダンスZに関する反射係数の式でmv=u+jvと置き換えてみると ということになる。どうすんだこっから(´Д`;) だめだ今一度反射係数の極座標形式に立ち戻って考え直すと という結果が得られる。 最後の等式からu,vは常にr,xによって半径が定まる円周上に写されることが判る。 いいとこまで来たんだけどな、こっからわがんね(´Д`;) 上と同じように今度は先ほどのZの式を極座標形式に書き直して という結果が得られる。 正規化インピーダンスZは反射係数によって半径が定まる円周上に写されることになる。 しかし依然としてrまたはxを固定した場合の反射係数の軌跡を描く方法が見えない(´Д`;) 結局google先生に聞いて、いろいろサイトを尋ね歩いたところ、A Collection of Smith Chartに載っているHow dose a Smith Chart work?に導出手順が詳しく種明かしされているのを発見。 Maximaを使っても一筋縄ではいかなかったのだがこれでトリックがわかった。 rに関するu,v表記の式を以下の様に整理すると ということになる。 これは実軸上のu=r/(r+1)に中心を持ち、半径が1/(r+1)の円の方程式である。つまりrを固定しxを変化させると反射係数はその円周上に写されることが判る。 同様にxを固定した場合 ということになる。 これはu=1,v=1/xに中心を持ち、半径が1/xの円の方程式である。つまりxを固定しrを変化させると反射係数はその円周上に写されることになる。 やっと判ったよ(ノД`)ママン 水橋の論文では等角写像であるという一文だけなので、ここから実際に描くのは相当勉強していないと無理だろう。 スミス図表まで書いてあるテキストは少ない。説明が難しいし理解するのも大変だからだろう。検索してもスミスチャートの理屈は抜きで使い方だけというのが多い。それも仕方ない気がする。 上の2つのスミス図表を重ね合わせると、正規化インピーダンスZ=r+jxが直交座標が、互いに直交する円の格子座標に写されるのが見てとれる。 P.S 反射係数と正規化インピーダンスの変換は複素関数論で最初に学ぶ一次変換の特殊な例である。残念ながらほとんどのテキストでは反射係数の例を挙げていない。 一次変換は別名Möbius変換と呼ばれ、Möbiusは有名なMöbiusの輪もしくはMöbiusの帯という図形の方が知られている19世紀の数学者である。複素平面に無限遠点を加えた射影平面の無限遠点を実軸上の1の点に全て貼り合わせるように写す変換である。 詳しくは複素関数論のテキストに譲ろう。 P.S 手元のドイツの理論電気学のテキストを見ると、スミス図表が載っており、1939年にSmithが発表したとある。  かつて同じ枢軸国として戦ったのに日本の水橋のことはこの本の執筆者はついぞ知らなかったと思われる。将来訂正してほしいところだ。といってもスミスチャートの方が良く知られているというのは勝戦国の特権としておこう。 |

| スレッド表示 | 新しいものから | 前のトピック | 次のトピック | トップ |

| 投稿するにはまず登録を | |